In einer aktuellen Publikation stellt ein Forschungsteam der Goethe-Universität Frankfurt die Auswirkungen von wiederholten, kurzzeitigen Insektizidbelastungen auf aquatische Invertebraten vor. Die Studie liefert neue Erkenntnisse zur ökotoxikologischen Bewertung von Pyrethroiden – insbesondere des Wirkstoffs Deltamethrin – und deren Relevanz für die Praxis und Regulierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes.

Pestizid-Pulse ein alltägliches Phänomen?

Pflanzenschutzmittel gelangen regelmäßig durch Windverdriftung oder Regenabfluss in Gewässer. Dabei treten insbesondere in kleinen Fließgewässern kurze, intensive Belastungsspitzen auf. Diese sogenannten „Pestizid-Pulse“ treten gerade in Agrarlandschaften nach Regenereignissen mehrfach monatlich auf, wie frühere Untersuchungen der Arbeitsgruppe gezeigt haben.

Zielsetzung und Versuchsaufbau

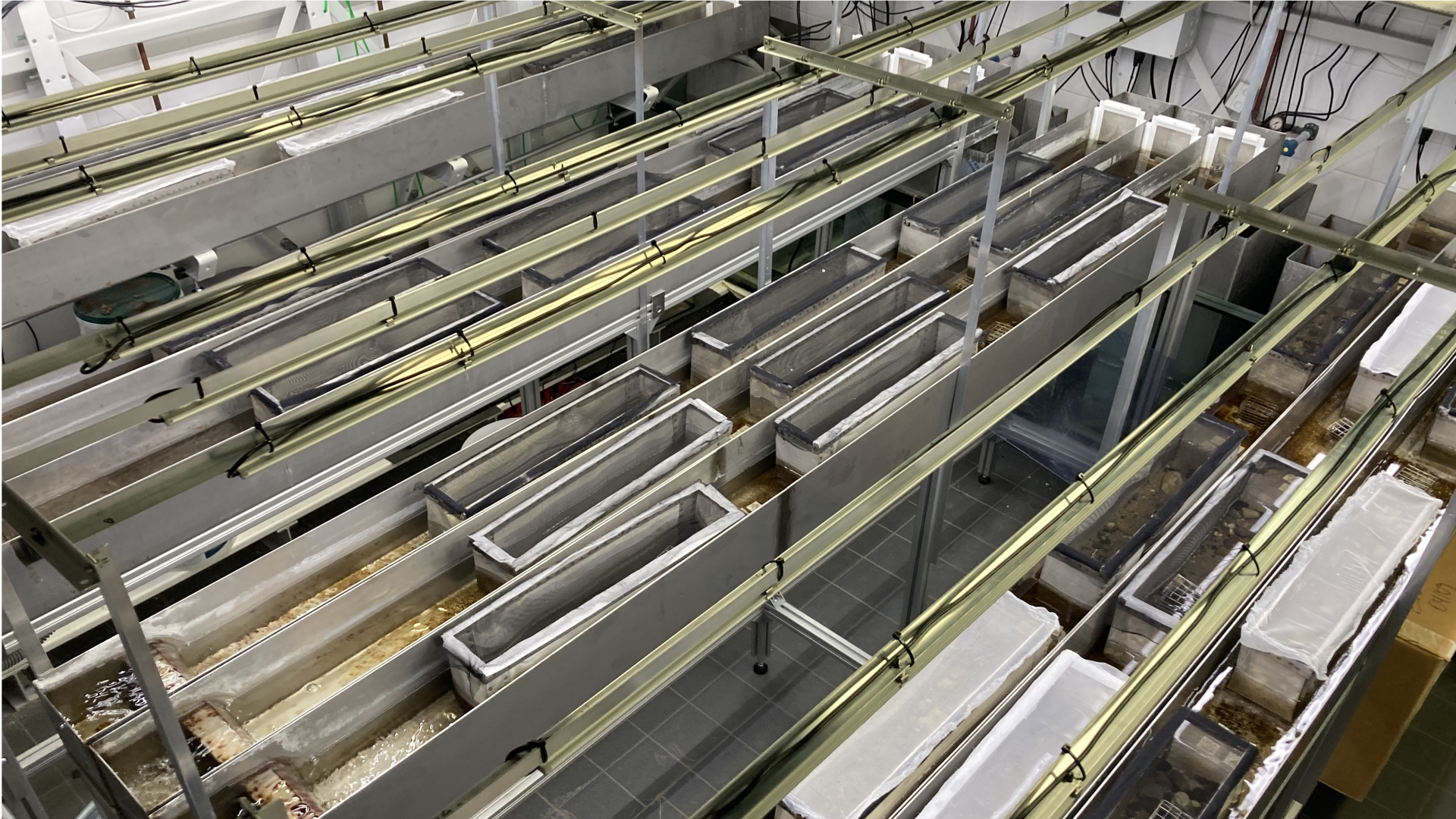

Ziel dieser Studie war es, realistische Belastungsszenarien mit Deltamethrin zu simulieren, um deren Auswirkung auf Gewässerorganismen zu untersuchen. Die Versuche wurden in künstlichen Fließgewässern (Rinnen) durchgeführt. Untersucht wurden die Auswirkungen des Pflanzenschutzmittels auf vier charakteristische Gewässerorganismen: Eintagsfliegen Ephemera danica, Flohkrebse Gammarus pulex, Ringelwürmer Lumbriculus variegatus und Zwergdeckelschnecken Potamopyrgus antipodarum. Die untersuchten Organismen stammen überwiegend aus hessischen Gewässern wie dem Urselbach, Hegbach und Gambach.

Die Untersuchungen kombinierten vier Deltamethrin-Pulse mit unterschiedlichen zeitlichen Abständen (1 bis 7 Tage Erholungszeit) und zwei Konzentrationen (0,64 ng/L & 2 ng/L). Die gewählten Belastungsszenarien orientieren sich an Messwerten aus den Agrarflächen – die Ergebnisse sind somit direkt auf die Gewässerökologie in Hessen übertragbar und bieten wichtige Anhaltspunkte für regionale Gewässerschutzmaßnahmen und die Regulierung von Pflanzenschutzmitteln.

Zentrale Ergebnisse

- Eintagsfliegenlarven (E. danica) reagierten hochsensibel auf Deltamethrin. Besonders in den Behandlungsgruppen mit längeren Erholungspausen (5 und 7 Tage) kam es zu signifikant erhöhter Mortalität und einem stark reduzierten Schlupfanteil (Emergenz) ausgewachsener Eintagsfliegen. Dies widerspricht der gängigen Annahme, dass kürzere Erholungszeiten zwischen Belastungspulsen schädlicher seien.

- Flohkrebse (G. pulex) zeigten eine stark reduzierte Reproduktionsrate, insbesondere bei juvenilen Tieren. Obwohl die adulte Mortalität generell hoch war (auch in der Kontrollgruppe), war die Nachwuchsrate in den mit Deltamethrin belasteten Gruppen signifikant geringer – ein Hinweis auf subletale Langzeitwirkungen.

- Zwergdeckelschnecken (P. antipodarum) profitierten möglicherweise indirekt von der erhöhten Mortalität empfindlicherer Arten. In den Gruppen mit längerer Erholung wiesen die Schnecken deutlich höhere Energiereserven auf, was auf reduzierte Konkurrenz um Ressourcen hindeutet.

- Ringelwürmer (L. variegatus) zeigten keine signifikanten Effekte auf Überlebensrate oder Biomasse. Die Art erwies sich als robust gegenüber den getesteten Konzentrationen.

Wie lassen sich Gewässer besser schützen?

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht nur die Konzentration, sondern auch die zeitliche Abfolge von Pestizidbelastungen entscheidend für deren Auswirkungen ist. Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass längere Intervalle zwischen einzelnen Belastungsspitzen zu einer höheren Belastung führen können, da toxische Substanzen wie Deltamethrin sich im Sediment anreichern und dort persistieren.

Für die Risikobewertung bedeutet dies:

- Die bisher gültigen Schwellenwerte für Deltamethrin sind nicht ausreichend schützend, insbesondere für empfindliche Insektengruppen.

- Langzeitbeobachtungen sollten in die ökotoxikologische Bewertung integriert werden, da viele schädliche Effekte erst Wochen nach der Exposition auftreten.

- Wechselwirkungen müssen stärker berücksichtigt werden, da sie das tatsächliche Schadensbild in der Natur entscheidend mitbestimmen.

Die englische Originalpublikation Timing matters: impact of different frequencies of low pesticide pulses on aquatic invertebrates ist online zugänglich.

Beteiligte Institutionen

Goethe-Universität Frankfurt am Main – Abteilung Aquatische Ökotoxikologie

Kompetenzzentrum Wasser Hessen